КАННЫ. Не первый первый день

Канны не дают опомниться. Они берут за горло и бросают в самое сердце еще не очень понятной, но уже слишком далеко зашедшей истории. Мой фестиваль начался в этом году позже обычного, с потерянного где-то в Брюсселе багажа, маршброска по Круазет к Мариоту на новый фильм португальца Мигеля Гомиша. Автор почти гениального черно-белого «Табу», выигравшего несколько лет назад в Берлине Золотого медведя, ныне провозглашен фактически главным апостолом ушедшего Мануэля Де Оливейры. Видимо потому каннский «Двухнедельник режиссеров» взял в свою программу его неповоротливую «1001 ночь» – три двухчасовых части о том, что Годар когда-то вывел в правило: если не знаешь, про что снимать кино – снимай о том, как ты не знаешь, про что снимать кино. Но, нужно быть Годаром, Трюфо или Феллини, чтобы уметь превращать собственную неуверенность в увлекательное авторское высказывание. Невызревший, очевидно, гений Гомиша здесь дает сбой. К средине этого документально-игрового эксперимента добрая половина зала попросту погрузилась в сон.

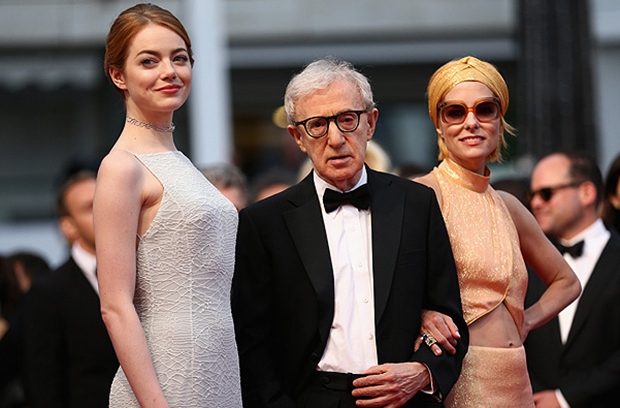

О новом Вуди Аллене, на которого мне пока не посчастливилось попасть, все рассуждают в диапазоне от – «хуже, чем обычно» до «очень мило». Аллен всю свою жизнь снимает в двух регистрах – то в своем, то в бергмановском. Из разговоров понятно, что «Иррациональный человек» – это такой Вуди Аллен о Вуди Аллене, с привычными лейтмотивами.

Костюм маэстро на этот раз примерил Хоакин Феникс, играющий здесь одинокого, страдающего от депрессии профессора философии. На депрессию эту, традиционно, ведутся сразу две барышни – коллега Паркер Поузи и студентка Эмма Стоун. Герои задаются экзистенциальными вопросами, жонглируя в разговорах именами Канта, Кьеркегора и Сартра. За окном кадра звучит фирменный алленовский кларнет.

Каннский конкурс – это не просто набор фильмов, но, как правило, самостоятельное высказывание о насущном и потому актуальном. И главное здесь – отыскать кино, которое являются ключом к этому высказыванию. Все вокруг говорят исключительно о венгерской драме Ласло Немеце Saul Fia, переворачивающей тему Холокоста с ног на голову.

Из того, что можно назвать значительным в нынешней программе – «Кэрол» американца Тодда Хейнса: без пяти минут великое кино, по сути, про эпоху, которую иначе, как великой – не назовешь. Вооружившись книгой Патриции Хайсмит «Цена соли» про роман между двумя женщинами — юной продавщицей (Руни Мара), мечтающей о лучшей жизни, и несчастной в браке женой (Кейт Бланшетт) ревнивого человека, которая не решается на развод, Хейнс вызывает на экран дух великого Дугласа Сёрка – любимейшего своего автора и еще, по меньшей мере, дюжины значительных кинематографистов, среди которых, например, покойный Фассбиндер и Альмодовар. И эпоха 1950-х сполна раскрывает свой букет, словно в небытие и не канула вовсе. Надо сказать, что Хейнс заигрывал с разным прошлым, вроде бы повторяя евтушенковское «понял я, что в жизни столько жизней, сколько раз любили в жизни мы»: его «Бархатная золотая жила» возвращала на экраны недавнюю вроде бы эпоху глэм-рока с ликом молодого Боуи в центре; «Меня здесь нет» – про вневременную эпоху Боба Дилана, где певца в разных жизненных фазах играют пять разных актеров – включая таких совсем разных, как Ричард Гир и Кейт Бланшетт.

Но, прогуливаясь в другие времена, Хайнс уже во второй раз возвращается к послевоенной Америке 1950-х. Репетицией «Кэрол» можно по праву считать его «Вдали от рая» – мелодраму с очень похожими мотивами и смыслами про «типа» идеальную американскую семью. В «Кэрол» такая же особенно желтая листва и такие же особенно дутые и большие машины с обилием кричащего хрома. Представители тогдашнего аппер-класса украшают свою жизнь предметами не первой необходимости, становясь еще более идеальными представителями своего социального гетто. Лица своих фирм и семей, они – лица нации. Той нации! Чтобы быть ими, нужны платиновые кудри у миссис, атлетический торс у мистера, толстые обручальные кольца, дом с иголочки в пригороде, надежно отгороженном от внешнего мира, кремовый «Бьюик» под цвет пальто, горы душевного здоровья и способность не уставать при произнесении слова «Fine».

Фасад этот, конечно, глянцевый. И слишком идеален, чтобы не выглядеть фальшивкой при всей своей брендированности. В реальности, которую Хейнс раскрывает через вспыхивающий между двумя женщинами роман, мистер психопатически ревнив, а миссис так несчастлива и нерешительна, что не находит лучшего выхода, чем влюбиться в молоденькую продавщицу. И реальность у Хейнса начинает понемногу разъедать этот глянец.

Мастером экранного кукольного американского рая 1950-х, с их послевоенным чувством неуверенности, притворством, геббельсовским маккартизмом и загнанным за вылизанный фасад подсознания страхом, - был Дуглас Сёрк. Про это были почти все его фильмы – от «Имитации жизни» до «Все, что позволяют ей небеса». В них Сёрк умел приспосабливать предметы китча – интерьер, костюм, транспорт – к драматическому повествованию и заставить их играть почище актеров. В этом была суть его режиссерского метода, о котором Альмодовар когда-то сказал: «Ему плевать, что секретарши так не одеваются, - он нарядит их в тот цвет и фасон, что создадут нужное эмоциональное состояние».

Последователям Сёрка оставалось только повторять за ним, растаскивая все это по своим дамским кинороманам. Вслед за Фассбиндером, Бергманом, Альмодоваром и Озоном приемом умело овладевает и Тодд Хейнс.

Он досконально воспроизводит всю игрушечную красоту 1950-х, все их невыносимо мягкие колористические гаммы персикового с кремовым, все футуристические извивы пригодной для космических путешествий мебели, все звуковые разливы с уходами в скрипичную тоску, все ритуалы, из которых скроена повседневность 1950-х. Предметы на экране выглядят продолжением людей – таких же идеальных, благодаря точным кастинговым попаданиям.

Здесь все исключительно хороши, но лучше других – Кейт Бланшетт с ее обворожительными манерами и выправкой, какая прежде была даже не у Мерил Стип с ее денировским подходом к роли, но у великих кинодив Золотой эпохи – от Ланы Тернер до Лорен Бэколл.

У «Кэрол» все признаки классической американской мелодрамы 1950-х. Хейнс идеально соблюдает все – от названия и словарного запаса до движений камеры и эмоциональных акцентов. И потому кино его не выглядит стилизацией, хотя стиль здесь выдержан идеально. Это натуральная мелодрама 1950-х, с аутентичной цветовой гаммой и зернистостью, снятая не только о 1950-х, но и из 1950-х. Как будто ничего после еще не было – с абсолютной открытостью, без всякой оценки или иронии. Кино, поворачивающее время вспять. Потому что рассказывает оно не о стиле эпохи тогдашнего кино (в одном из эпизодов герои смотрят «Сансет бульвар» Уайлдера), но о человеческих чувствах.

Бегу смотреть нового Вирасетакула с кричащим названием «Кладбище великолепия». В следующем блоге – о нем. А еще о только что посмотренной французской драме «Мой король» Майвен и внеконкурсной документальной трагедии про Эми Уайнхаус.

Фото - spletnik.ru, kinopoisk.ru, proficinema.ru, wordpress.com

21880

21880

3

3